Visión general de 1xBet Chile

Establecido en 2007, 1xBet se ha convertido en un referente de las apuestas en Europa y ahora en Chile, ofreciendo una plataforma segura bajo la licencia 1668/JAZ de Curazao. Con una amplia selección de deportes, juegos de casino y opciones de apuestas en vivo, 1xBet satisface a todo tipo de jugadores. Nuestra plataforma es accesible desde dispositivos móviles y ordenadores, asegurando una experiencia de juego sin interrupciones.

Las promociones regulares, un programa de lealtad ventajoso y un servicio al cliente disponible 24/7 hacen que 1xBet Chile destaque. Aceptamos una variedad de métodos de pago, facilitando depósitos y retiros rápidos y seguros para nuestros usuarios chilenos.

| Fundación | En 2007 |

| Operado | 1XCorp N.V. |

| Licencia | Licencia de Curazao N.º 1668/JAZ |

| Usuarios | Más de 400,000 usuarios |

| Idiomas | Español, Inglés, Francés, Alemán, Portugués, entre otros |

| Eventos diarios | Más de 1,000 eventos presentados diariamente |

| Bono de bienvenida | Bono del 120% hasta 380 000 CLP en primer depósito |

| Programas de lealtad | Tienda de códigos promocionales y reembolso VIP para jugadores frecuentes |

| Aplicaciones móviles | Disponibles para plataformas Android e iOS |

| Apuestas deportivas | Amplia gama de apuestas en eventos deportivos |

| Tipos de apuestas | Apuestas simples, acumuladoras, de sistema, en cadena, patentes, condicionales, anti-acumuladoras, y más |

| Apuestas en vivo | Apuestas en tiempo real con la opción de seguir los eventos deportivos en vivo |

| Juegos de casino | Amplia selección de juegos incluyendo tragamonedas, juegos de mesa y más |

| Casino en vivo | Crupieres en vivo en juegos como blackjack, ruleta, baccarat y más |

| Sistemas de pago | Más de 250 sistemas de pago para facilitar depósitos y retiros |

| Soporte al cliente | Soporte 24/7 a través de chat en vivo, correo electrónico y teléfono |

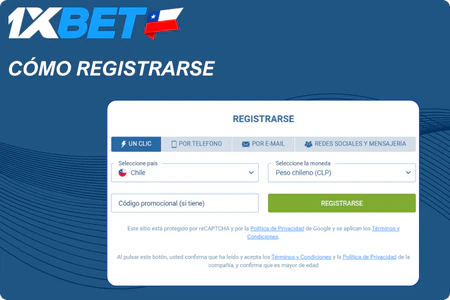

Cómo registrarse en 1xBet Chile: Una guía paso a paso

Unirse a 1xBet Chile es un proceso intuitivo diseñado para facilitar a los usuarios el acceso rápido a apuestas deportivas y juegos de casino. Sigue esta guía para completar tu registro de manera eficiente.

- Accede a la página oficial de 1xBet Chile o descarga la aplicación móvil para dispositivos Android o iOS.

- En la esquina superior derecha, encontrarás el botón “Registrarse”. Haz clic en él para iniciar el proceso.

- Selecciona el método de registro que prefieras. 1xBet ofrece varias opciones: registro rápido en un clic, por número de teléfono, por correo electrónico, o a través de redes sociales y mensajerías instantáneas.

- Rellena los campos obligatorios con tu información personal, incluyendo tu nombre completo, fecha de nacimiento, y datos de contacto.

- Establece una contraseña segura para tu cuenta y elige la moneda que prefieras usar.

- Si tienes un código promocional, ingrésalo en el campo correspondiente para aprovechar ofertas especiales al momento de tu registro.

- Acepta los términos y condiciones de 1xBet, así como su política de privacidad, para completar tu registro.

Tras finalizar estos pasos, estarás listo para realizar tu primer depósito, activar el bono de bienvenida y explorar la vasta oferta de apuestas y juegos disponibles en 1xBet Chile.

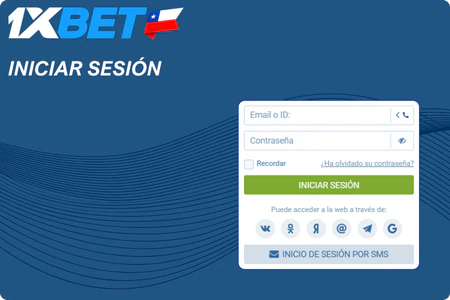

Iniciar sesión en 1xBet Chile

Una vez registrado, acceder a tu cuenta de 1xBet Chile es un proceso directo. Sigue estos pasos cada vez que desees iniciar sesión:

- Visita el sitio web de 1xBet Chile o abre la aplicación móvil.

- Busca el botón “Iniciar sesión”, ubicado en la esquina superior derecha de la página o app.

- Introduce el ID de usuario o la dirección de correo electrónico que usaste durante el registro.

- Escribe tu contraseña en el campo correspondiente.

- Haz clic en el botón “Iniciar sesión” para acceder a tu cuenta y comenzar a apostar o jugar.

En caso de olvidar tu contraseña, utiliza el enlace de recuperación de contraseña proporcionado en la página de inicio de sesión, o contacta con el servicio de atención al cliente para obtener asistencia.

Descargar la aplicación móvil de 1xBet en Chile

La aplicación móvil de 1xBet ofrece una experiencia de usuario optimizada, permitiendo a los jugadores de Chile acceder a apuestas deportivas, juegos de casino, y mucho más, directamente desde sus dispositivos móviles. Independientemente del sistema operativo que utilices, 1xBet tiene una solución para ti. Sigue leyendo para saber cómo descargar la aplicación en dispositivos Android e iOS.

La disponibilidad de la aplicación móvil de 1xBet asegura que puedas realizar apuestas y jugar a tus juegos favoritos en cualquier momento y lugar. Con una interfaz intuitiva y acceso rápido a tu cuenta, depósitos, y retiros, apostar en movimiento nunca ha sido tan fácil.

Descargar 1xBet APK para Android

La aplicación de 1xBet para dispositivos Android no está disponible en Google Play Store debido a las restricciones de políticas de Google sobre aplicaciones de apuestas. Sin embargo, puedes descargarla directamente desde el sitio web de 1xBet siguiendo estos pasos:

- Visita el sitio web oficial de 1xBet Chile desde tu dispositivo Android.

- Desplázate hacia abajo hasta encontrar el enlace de “Aplicaciones móviles” y selecciona la opción para Android.

- Descarga el archivo APK de la aplicación. Antes de proceder con la instalación, asegúrate de permitir la instalación de aplicaciones de fuentes desconocidas en la configuración de seguridad de tu dispositivo.

- Una vez descargado el archivo, ábrelo para iniciar la instalación de la aplicación en tu dispositivo.

Sigue las instrucciones en pantalla para completar la instalación. Después de la instalación, podrás iniciar sesión en tu cuenta de 1xBet y empezar a apostar.

Descargar 1xBet App para iOS

Los usuarios de iOS pueden descargar la aplicación de 1xBet directamente desde la App Store, lo que hace el proceso mucho más sencillo. Aquí te explicamos cómo hacerlo:

- Abre la App Store en tu dispositivo iOS.

- Utiliza la función de búsqueda para encontrar la aplicación de 1xBet.

- Presiona “Obtener” para iniciar la descarga de la aplicación. Si se solicita, ingresa tu ID de Apple o utiliza Face ID/Touch ID para autorizar la descarga.

- Una vez que la aplicación se haya descargado e instalado, ábrela para acceder o registrarte en 1xBet.

Con la aplicación de 1xBet para iOS, disfrutarás de una experiencia de apuestas fluida, con acceso rápido a todas las funciones y servicios de 1xBet.

Códigos Promocionales en 1xBet Chile

Los códigos promocionales en 1xBet Chile son una herramienta valiosa para los apostadores, ofreciendo una amplia gama de beneficios que mejoran la experiencia de apuestas y juego. Estos codigo promocional pueden ser utilizados para desbloquear bonos de bienvenida para nuevos usuarios, apuestas gratuitas, mejoras de cuotas, y acceso a promociones exclusivas. Además, 1xBet fomenta la lealtad y el compromiso a través de su Tienda de Códigos Promocionales, parte integral de su programa de lealtad.

- Bonos de Bienvenida: Los nuevos usuarios pueden usar un código promocional durante el registro para activar un bono especial de bienvenida, aumentando significativamente su primer depósito.

- Apuestas Gratuitas: Los códigos pueden ofrecer apuestas gratuitas en deportes específicos o eventos, brindando a los jugadores una oportunidad sin riesgo de ganar.

- Mejoras de Cuotas: Algunos códigos promocionales mejoran las cuotas en eventos seleccionados, aumentando el potencial de ganancias.

- Promociones Exclusivas: Acceso a ofertas limitadas en tiempo y exclusivas para usuarios que dispongan de ciertos códigos promocionales.

- Tienda de Códigos Promocionales: Un destacado del programa de lealtad de 1xBet, donde los jugadores más activos pueden intercambiar puntos de bonificación acumulados por códigos promocionales.

La Tienda de Códigos Promocionales subraya el compromiso de 1xBet con la recompensa a sus usuarios por su actividad en la plataforma, permitiéndoles disfrutar aún más del juego y recibir bonificaciones adicionales por su juego activo. Es una excelente manera de maximizar el valor de tus apuestas y disfrutar de una experiencia de apuestas más gratificante y personalizada en 1xBet Chile.

Casino 1xBet Chile

En 1xBet, nuestro casino se posiciona como un destino para los entusiastas del juego en Chile, ofreciendo una experiencia de juego incomparable. Con una interfaz intuitiva y una seguridad de primer nivel, garantizamos un entorno de juego en el que confianza y diversión van de la mano. Nuestra selección de juegos es meticulosamente curada para satisfacer tanto a jugadores novatos como a veteranos, asegurando que cada visita sea memorable.

Nuestro compromiso con la excelencia se refleja en la diversidad de nuestros juegos, que van desde títulos clásicos hasta las últimas novedades del mercado. Además, nos esforzamos por enriquecer constantemente la experiencia de nuestros usuarios con promociones y bonificaciones generosas, diseñadas para maximizar tus oportunidades de ganar y disfrutar.

Variedad de juegos de casino en 1xBet

La biblioteca de juegos de 1xBet destaca por su amplitud y diversidad, ofreciendo a los jugadores una vasta selección que abarca todos los géneros y preferencias. Cada juego ha sido seleccionado para proporcionar no solo entretenimiento, sino también una experiencia de juego justa y emocionante.

- Slots: Nuestra colección abarca desde las tradicionales máquinas de frutas hasta las modernas video slots, incluyendo títulos populares y lanzamientos exclusivos con funciones innovadoras, rondas de bonificación y jackpots progresivos.

- Juegos de Mesa: Ofrecemos una amplia gama de opciones para los amantes de la estrategia, incluyendo varias variantes de ruleta, blackjack, baccarat y póker, cada uno con sus propias reglas y estrategias para ganar.

- Video Póker: Combina habilidad y suerte en nuestra selección de video póker, donde encontrarás juegos como Jacks or Better, Aces and Faces, entre otros, todos diseñados para proporcionar una experiencia desafiante y gratificante.

- Juegos Especiales: Para aquellos que buscan algo diferente, nuestros juegos especiales como keno, bingo y tarjetas rasca y gana ofrecen una forma divertida y rápida de ganar premios.

En 1xBet, nos enorgullecemos de la calidad y la variedad de nuestro catálogo de juegos. Trabajamos constantemente para actualizar y expandir nuestra oferta, asegurando que siempre haya algo nuevo y emocionante para cada tipo de jugador. Con juegos de los desarrolladores más reconocidos y confiables de la industria, garantizamos una experiencia de juego excepcional, justa y segura.

Ofertas exclusivas de casino y consejos para jugadores chilenos

En 1xBet, nuestros jugadores chilenos son recibidos con un paquete de bienvenida inigualable, diseñado para ofrecer el mejor comienzo posible en nuestra plataforma. Al registrarte, puedes obtener un bono del 120% hasta 380000 CLP en tu primer depósito, lo que te permite explorar nuestra extensa biblioteca de juegos con un impulso adicional.

- Bono de Bienvenida: Haz tu primer depósito y recibe un 120% hasta 380000 CLP, potenciando tu balance para disfrutar de una amplia selección de juegos desde el inicio.

- Paquete de Bienvenida: Continúa tu aventura con nosotros y aprovecha bonificaciones en tus primeros cuatro depósitos. Obtén un 100% y 30 giros gratis en tu primer depósito, 50% y 35 giros para el segundo, 25% y 40 giros en el tercero, y finalmente, 25% y 45 giros en tu cuarto depósito.

- Programa de Lealtad: Nuestro programa de lealtad recompensa tu juego activo. Avanza a través de 8 niveles, desde Cobre hasta VIP, y disfruta de mayores reembolsos, ofertas exclusivas y soporte VIP. Cuanto más alto sea tu nivel, mayor será tu cashback, calculado sobre todas tus apuestas, ganen o pierdan.

- Tienda de Códigos Promocionales: Participa activamente y acumula puntos de bonificación que puedes intercambiar por apuestas gratuitas en nuestra Tienda de Códigos Promocionales. Elige códigos promocionales para cualquier deporte, ajustándose al valor de tus puntos disponibles.

- Viernes de Suerte: Realiza un depósito de al menos 1€ en viernes y recibe automáticamente un bono. Es una gran manera de aumentar tu saldo justo antes del fin de semana.

- Fiebre de Bonos: Diariamente seleccionamos al azar a jugadores de Slots o Casino en Vivo para ganar códigos promocionales. Mantente atento a tu bandeja de entrada para no perderte estos premios.

Recuerda, al participar en promociones y utilizar bonos, siempre verifica los términos y condiciones para asegurarte de cumplir con los requisitos de apuesta y maximizar tus beneficios. Nuestro objetivo en 1xBet es proporcionar una experiencia de casino gratificante y emocionante para nuestros jugadores chilenos, ofreciendo un entorno seguro, justo y divertido para todos.

Apuestas en deportes virtuales: Un nuevo mundo de oportunidades

En 1xBet Chile, los deportes virtuales representan una emocionante frontera de apuestas, ofreciendo a los jugadores la oportunidad de disfrutar de su pasión deportiva en cualquier momento. Esta modalidad combina gráficos de última generación con algoritmos avanzados para simular eventos deportivos reales, brindando una experiencia de apuesta continua las 24 horas del día.

- Fútbol Virtual: Vive la emoción del deporte rey con torneos y partidos simulados basados en equipos y ligas reales de todo el mundo.

- Carreras de Caballos Virtuales: Apuesta en emocionantes carreras con gráficos realistas y dinámicas de carrera que capturan la esencia de este deporte clásico.

- Tenis Virtual: Participa en torneos de tenis simulados, donde cada punto y cada set se juegan con una intensidad que rivaliza con la acción en vivo.

- Galgos Virtuales: Las carreras de galgos ofrecen una acción rápida y resultados inmediatos, perfectos para quienes buscan emociones rápidas.

- Baloncesto Virtual: Disfruta de partidos de baloncesto virtuales con equipos que reflejan las dinámicas y estilos de juego del baloncesto profesional.

Las apuestas en deportes virtuales en 1xBet no solo abren un nuevo mundo de oportunidades de apuestas, sino que también ofrecen resultados rápidos, lo que significa que puedes ver el fruto de tus predicciones en cuestión de minutos. Es una excelente alternativa cuando los eventos deportivos reales no están disponibles o simplemente deseas explorar nuevas formas de apuestas.

Próximos eventos deportivos y cuotas en 1xBet Chile

Mantenerse al tanto de los próximos eventos deportivos y sus cuotas es esencial para cualquier apostador. En 1xBet Chile, nos esforzamos por ofrecer la información más actualizada y competitiva sobre una amplia gama de eventos deportivos, asegurando que nuestros usuarios tengan acceso a las mejores oportunidades de apuesta en el mercado.

Desde fútbol, tenis, baloncesto hasta deportes menos convencionales, nuestro calendario de eventos está repleto de opciones para todos los gustos. Aquí puedes encontrar:

- Fútbol: Las mejores ligas del mundo, incluyendo partidos de la Liga Chilena, la Premier League, La Liga, Serie A, y la Champions League, con cuotas competitivas y una variedad de mercados de apuestas.

- Tenis: Cobertura de todos los torneos Grand Slam, ATP y WTA, ofreciendo una amplia gama de opciones de apuestas en cada partido.

- Baloncesto: Desde la NBA hasta ligas internacionales y competiciones europeas, con cuotas que reflejan las últimas tendencias y actuaciones de los equipos.

- Deportes Menos Convencionales: Ofrecemos también apuestas en deportes como el cricket, dardos y eSports, abriendo un abanico de opciones para aquellos interesados en explorar nuevas áreas de apuestas deportivas.

Con actualizaciones constantes y análisis experto, 1xBet Chile es tu destino para todas tus necesidades de apuestas deportivas, proporcionando las cuotas más competitivas y una gama de eventos que garantizan una experiencia de apuesta dinámica y gratificante.

Soporte al cliente y calidad del servicio en 1xBet Chile

La satisfacción del cliente es una prioridad en 1xBet Chile. Nos comprometemos a proporcionar un soporte al cliente excepcional y a garantizar la máxima calidad en todos nuestros servicios. Entendemos la importancia de una asistencia rápida y eficaz, por lo que nuestro equipo de soporte está disponible 24/7 para resolver cualquier consulta o inconveniente que puedas tener.

- Chat en Vivo: Disponible en nuestro sitio web, te permite obtener respuestas inmediatas a tus preguntas en tiempo real.

- Correo Electrónico: Para consultas más detalladas, puedes enviarnos un email. Nos esforzamos por responder a todas las consultas en un plazo máximo de 24 horas.

- Línea Telefónica: Si prefieres hablar directamente con un agente, puedes llamarnos a nuestro número dedicado. Buscamos ofrecer soluciones en la primera llamada siempre que sea posible.

- Sección de Ayuda: Nuestro sitio web incluye una sección de preguntas frecuentes (FAQ) y guías útiles que pueden ayudarte a resolver dudas comunes sin necesidad de contacto directo.

Nuestro objetivo es asegurar que tu experiencia en 1xBet Chile sea fluida y agradable. La eficiencia, la profesionalidad y la amabilidad definen nuestro enfoque de soporte al cliente.

Opciones de pago: Depósitos y retiros seguros en 1xBet Chile

Entendemos la importancia de ofrecer opciones de pago flexibles y seguras. En 1xBet Chile, disponemos de una amplia variedad de métodos de pago para que puedas realizar depósitos y retiros de forma conveniente y segura. Desde transferencias bancarias tradicionales hasta billeteras electrónicas y criptomonedas, nos aseguramos de que tengas acceso a las opciones más confiables y eficientes del mercado.

Cada método de pago ha sido cuidadosamente seleccionado para proporcionar transacciones seguras, con encriptación de datos de vanguardia para proteger tu información financiera. Además, nos esforzamos por procesar tanto los depósitos como los retiros de manera rápida, permitiéndote acceder a tus fondos sin demoras innecesarias. A continuación, encontrarás más detalles sobre nuestros métodos de pago y las características de seguridad implementadas para garantizar la tranquilidad de todos nuestros usuarios.

Comprendiendo diferentes métodos de pago

En 1xBet Chile, nuestra plataforma soporta una amplia gama de métodos de pago, adaptándose a las preferencias y necesidades de seguridad de nuestros usuarios. Desde opciones tradicionales hasta soluciones modernas de pago digital, nuestro objetivo es facilitar tus transacciones de forma segura y eficiente. A continuación, se detalla cada método de pago disponible:

| Método de pago | Descripción |

| Transferencia bancaria | Permite transferencias directas desde tu banco, ideal para quienes prefieren métodos conocidos. |

| Tarjetas de crédito/débito | Aceptamos Visa y MasterCard para pagos rápidos y seguros. |

| Billeteras electrónicas | Skrill, Neteller y otras ofrecen una forma digital segura de depositar y retirar fondos. |

| Criptomonedas | Bitcoin, Ethereum, y otras criptos permiten transacciones anónimas y rápidas. |

| Pagos móviles | Soluciones como Apple Pay y Google Wallet facilitan pagos directamente desde tu dispositivo móvil. |

| Tarjetas prepagas | Opciones como Paysafecard permiten depositar fondos sin necesidad de cuenta bancaria o tarjeta. |

Cada método ha sido seleccionado por su confiabilidad, seguridad y conveniencia, asegurando una experiencia de usuario sin contratiempos.

Seguridad de transacciones y tiempos de procesamiento

La seguridad de tus fondos y la eficiencia en el procesamiento de tus transacciones son esenciales. En 1xBet Chile, utilizamos tecnología de encriptación avanzada para proteger cada operación y nos esforzamos por procesar transacciones de manera rápida. La siguiente tabla ofrece un desglose detallado de la seguridad y los tiempos de procesamiento asociados con cada método de pago:

| Método de pago | Depósitos | Retiros |

| Transferencia bancaria | 2-5 días | 2-5 días |

| Tarjetas de crédito/débito | Instantáneo | 1-3 días |

| Billeteras electrónicas | Instantáneo | Instantáneo |

| Criptomonedas | Instantáneo | Instantáneo |

| Pagos móviles | Instantáneo | No disponible |

| Tarjetas prepagas | Instantáneo | No disponible |

Estos tiempos de procesamiento son indicativos y pueden variar ligeramente en función de factores externos. Sin embargo, en 1xBet Chile, nos comprometemos a asegurar que tus transacciones sean tan rápidas y seguras como sea posible, utilizando solo los métodos de pago más confiables y eficientes disponibles en el mercado.

Juego responsable en 1xBet Chile

En 1xBet Chile, estamos profundamente comprometidos con el juego responsable y entendemos la importancia de promover prácticas de apuestas seguras y conscientes. Nuestra plataforma implementa una serie de herramientas y políticas diseñadas para proteger a nuestros usuarios y fomentar un entorno de juego saludable.

- Límites de Depósito: Ofrecemos a nuestros usuarios la opción de establecer límites de depósito diarios, semanales o mensuales, ayudando a gestionar sus fondos de manera efectiva y prevenir el gasto excesivo.

- Autoexclusión: Los usuarios pueden solicitar un periodo de autoexclusión si sienten que necesitan un descanso del juego, durante el cual no podrán acceder a su cuenta ni participar en actividades de apuestas.

- Consejos y Recursos: Proporcionamos información y enlaces a organizaciones de ayuda profesional para aquellos que puedan necesitar apoyo adicional con problemas de juego.

- Herramientas de Autoevaluación: Disponibles en nuestro sitio, estas herramientas permiten a los usuarios evaluar su comportamiento de juego y detectar señales de advertencia de juego problemático.

Nuestro objetivo es asegurar que el juego en 1xBet Chile sea siempre una actividad divertida y controlada, nunca un problema. Promovemos activamente el juego responsable entre nuestra comunidad, garantizando un ambiente seguro para todos.

Medidas de seguridad y privacidad

La seguridad y la privacidad son pilares fundamentales de nuestra operación en 1xBet Chile. Implementamos medidas de seguridad de vanguardia y políticas de privacidad estrictas para proteger la información personal y financiera de nuestros usuarios.

- Encriptación de Datos: Utilizamos tecnología SSL (Secure Socket Layer) para encriptar todos los datos transmitidos entre nuestros usuarios y nuestros servidores, asegurando que la información personal y financiera esté protegida contra accesos no autorizados.

- Verificación de Identidad: Para prevenir el fraude y garantizar la integridad de las cuentas, requerimos verificación de identidad al registrarse, realizar depósitos o solicitar retiros.

- Protección contra el Fraude: Nuestro sistema de seguridad incluye detección y prevención de fraudes en tiempo real, analizando patrones de transacciones para identificar y mitigar posibles riesgos.

- Política de Privacidad: Nuestra política de privacidad detalla cómo recopilamos, usamos y protegemos tu información, comprometiéndonos a no compartir datos personales con terceros sin tu consentimiento explícito.

En 1xBet Chile, tu seguridad es nuestra máxima prioridad. Continuamos invirtiendo en tecnología y formación para asegurar que nuestras medidas de seguridad y privacidad se mantengan a la vanguardia, proporcionando un entorno seguro y confiable para todos nuestros usuarios.